一条真也です。

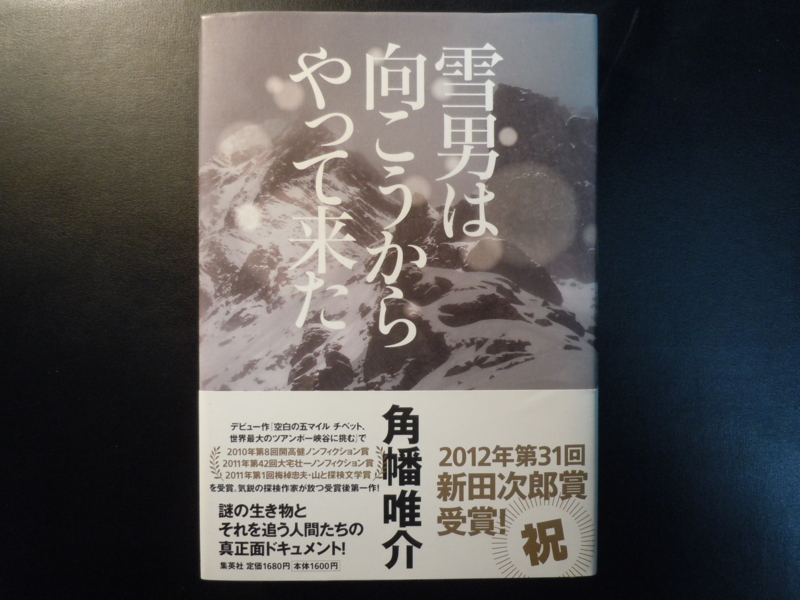

『雪男は向こうからやって来た』角幡唯介著(集英社)を読みました。

著者は、1976年北海道生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業ということで、わたしの後輩に当たります。また、早大探検部のOBということで、辺境作家にしてUMAハンターの高野秀行氏の後輩に当たります。

本書の帯には、以下のように書かれています。

「デビュー作『空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む』で、2010年第8回開高健ノンフィクション賞、2011年第42回大宅壮一ノンフィクション賞、2011年第1回梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞。気鋭の探検作家が放つ受賞第一作!」

「2012年第31回新田次郎賞受賞! 祝」

「謎の生き物とそれを追う人間たちの真正面ドキュメント!」

また帯の裏には、次のような内容紹介があります。

「いったいソイツは何なのだ? なんでそんなに探すのだ?

2008年10月22日、われとわが目を疑った人は、日本中に大勢いたに違いない。『ヒマラヤに雪男? 捜索隊が足跡撮影、隊長は“確信”』の見出しとともに、雪男のものとされる足跡の写真が新聞を飾った。まさに、それを撮った捜索隊に加わり、かつて雪男を目撃したという人々を丹念に取材した著者が、厳しい現場に再び独りで臨んでえぐり取った、雪男探しをめぐる一点の鋭い真実とは?」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「プロローグ」

第一章:捜索への正体(2008年3月17日 日本)

第二章:シプトンの足跡

第三章:キャラバン(2008年8月17日 カトマンズ)

第四章:登山家芳野満彦の見た雪男

第五章:密林(2008年8月26日 アルチェ)

第六章:隊長高橋好輝の信じた雪男

第七章:捜索(2008年8月30日 タレジャ谷)

第八章:冒険家鈴木紀夫だけが知っている雪男

第九章:撤収(2008年9月26日 コーナボン谷)

第十章:雪男単独捜索(2008年10月15日 ポカラ)

「エピローグ」

著者は大学卒業後、朝日新聞社に入社しますが、08年に退社します。

同じ年にネパール雪男捜索隊隊員となるのですが、本書はそのときからの長期取材によって書かれました。雪男といえば、早大探検部の先輩である高野秀行氏もブータンで雪男探しに挑みました。しかし、ブログ『未来国家ブータン』に書いたように、高野氏は本気で雪男の存在を信じていなかった感があります。

その点、本書の著者である角幡唯介氏の立場はちょっと違います。

著者は、「雪男の存在に触れることは、ある意味で恐ろしいことだった」といいます。もし本当に雪男の痕跡を見つけ、その存在を本気で信じてしまったら、その後の人生にいかなる展開が待ち受けているのかと考えてしまうというのです。

「プロローグ」で、著者は次のように書いています。

「わたしは論理的なものの考え方をする質の人間なので、たとえこの目で何かを見たとしても雪男のような非論理的な存在を容易に受け付けることはないだろう。だが、雪男には見た者を捉えて離さない魔力があるらしく、わたしのそのようなつまらぬ良識など吹き飛ばしてしまうかもしれない。足跡を見ることによって、自分の人生が予想外の方向に向かうことは十分考えられた。例えば、アルバイトで細々と資金を貯め込み、毎年双眼鏡を片手にひとりでヒマラヤの山中にこもるというような人生。世間から浴びる、ともすれば嘲笑的な視線。もしくは滑稽な人間という不本意な烙印。自分はそういう人生を望んでいるのだろうか。たぶん望んではいないだろう。しかしそうなる可能性もないとはいえない。それが雪男というものなのだ。足跡を期待する反面、わたしはそれを確認することに変なためらいも感じていた。二律背反的な奇妙な感覚・・・・・。

雪男の足跡を見てしまうのが、わたしは怖かった」

本書には、数多くの文献や雑誌記事などの引用があります。

著者は、雪男探しの先達たちの証言を丁寧に紹介してくれます。

それにしても、世界的な登山家たちの多くが雪男を目撃していたという事実には驚かされました。今井通子、田部井淳子といった人々をはじめ、雪男の目撃者は他の未確認生物に比べて信用できそうな人が多いです。

そう、インチキくさい怪獣やエイリアンの目撃者とは信用度が違うのです。

特に、冒険家の故・鈴木紀夫などは、フィリピンで旧日本兵の小野田さんを発見した人です。その晩年は雪男探索に情熱を注いだそうですが、彼の死の真実というか「最期」に関する著者の考察には感銘を受けました。

雪男の正体については、さまざまな説があります。

ネアンデルタール人の生き残り、ゴリラ、ヒグマ、ユキヒョウ、カモシカなどなど。

雪男の捜索を終えた著者の雪男に対する認識はどうなっているのでしょうか。

著者いわく、捜索に参加する以前の、雪男がいるとは考えにくいという常識的なものに再び戻りつつあるとして、次のように述べます。

「捜索に関わったひとりとして、わたしがそう思う根拠を挙げてみよう。わたしは生物生態学や古人類学、動物学、サル学、植物学などに関しては素人で、ここに述べるのは専門的な見地からではなく、あくまで捜索現場の印象をもとにした個人的な感想に過ぎない。そのような立場から、わたしが雪男の存在を肯定しにくい最大の根拠は、ある種の解釈の問題につきると言える。足跡にしろ、雪男の目撃談にしろ、これまで報告されたほとんどの雪男現象は、客観的には、例えばカモシカやクマといった従来の四足動物の見間違えで説明できてしまう気がするのだ。それらの報告が四足動物のものかどうかは不明であり本当に雪男のものかもしれないが、ここでわたしが言いたいことは、雪男の正体がカモシカやクマなどの四足動物であるということではなく、カモシカやクマなどの四足動物でその現象を説明しても説得力を持ち得るという点にある」

この文章を読んだだけでも、著者が非常に論理的な思考をする人物であることがよくわかります。でも、常識的な考えに戻りつつあるという著者は、こうも書いています。

「しかしわたしは、現在のところまでのこの差し当たっての自分の結論が、何かを体験したら一瞬で吹き飛んでしまうガラス細工程度の強さしか持ち合わせていないことも分かっている。それらしい推論など事実の力強さの前には常に無力だ。わたしは事実を知らないので推論に頼らざるを得ないだけなのだ」

そして、最後に著者は次のように述べるのです。

「わたしは自分が行った捜索や客観的な目撃談、あるいは足跡の写真の中に雪男の論理的な存在を認めることはできなかった。

わたしは雪男の存在を、実際の捜索現場ではなく、接した人の姿の中に見たのだ。

考えてみると、彼らとて最初から雪男を探そうとか、死ぬまで捜索を続けようとか思っていたわけではなかった。さまざまな局面で思ってもみなかったさまざまな現象に出くわしてしまい、放置できなくなったのが雪男だった。人間には時折、ふとしたささいな出来事がきっかけで、それまでの人生ががらりと変わってしまうことがある。旅先で出会った雪男は、彼らの人生を思いもよらなかった方向に向けさせた。そこから後戻りできる人間はこの世に存在しない。その行きずりにわたしは心が動かされた。

雪男は向うからやって来たのだ」

『雪男は向うからやって来た』という書名について、わたしはてっきり未確認動物としての雪男が雪山の向こうから二本足で歩いてこちらにやって来たという意味だと思っていましたので、この一文には「うーん」と唸りました。

良く言えば含蓄のあるタイトルですが、悪く言えば確信犯的な勘違いの誘発。

しかし、秘境ともいえる山の奥に入り、未知の生物についての思いをめぐらせる著者は、この上なく哲学的であったと思います。彼の思考は雪男の実在など超えて、おそらくは「存在とは何か」といったレベルにまで達していたのではないでしょうか。

わたしは、矢作直樹氏、稲葉俊郎氏という2人の山男を知っています。両氏とも東大病院の医師にして、人間の「こころ」の秘密を見つめる哲学者でもあります。

昔から山男に対して、「なぜ、山に登るのか」という質問があります。

それに対して、「そこに山があるから」という答えが有名ですが、おそらくは「人間とは何かを知るため」ということもあるのではないでしょうか。

わたしは山男ではありませんので、本当のところはわかりませんが・・・・・。

最後に、矢作先生、稲葉先生にも、ぜひ本書を読んでいただきたいと思います。

2012年8月28日 一条真也拝